グミのペンギン

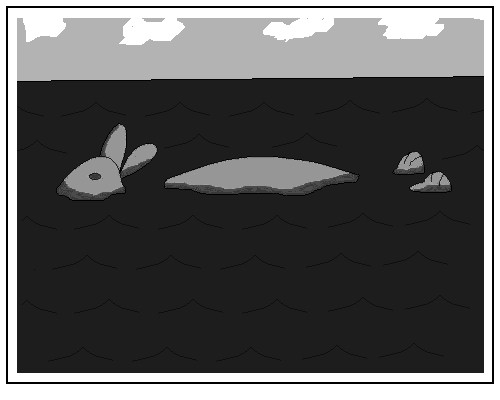

ピンク色の丘には、青いタイル張りの池があり、一羽のペンギンが棲んでいる。ペンギンの体はツルツルで、半透明の緑色をしていて、ちょうどお菓子のグミで出来てるみたいだ。昼間は楽しく水浴びをしたり、のんびり日向ぼこをしたり、夜には池に浮かんで眠る。

「あのですねえ、よく聞いて下さい。ええと、息子さんはですねえ、とても楽しい夢を見ておられます。現実の生活よりもずっと幸福な夢の世界にいるんだと思われます。心が幸福に満たされているので、何の不満も欲求も起こらず、覚醒する理由やきっかけが見出せないで居るのだと思われるのです」気の弱そうな研究員は持参したアタッシュケースを膝の上にのせたまま、両親を前に恐る恐る説明を始めた。

「……で、これが息子さんの夢の映像の一部を再現した写真なんですが、ええっと、よくご覧になって下さい」アタッシュケースから出された数枚の写真を見せられても、両親は要領を得ず、無言のままだった。

二週間ほど前の水曜日の朝、息子は起きてこなかった。前夜遅くまで勉強して、きっと疲れているんだろうから、今日は学校を休ませて、眠りたいだけ眠らせてやろうと思っていたら、本当に眠りたいだけ眠ってしまって、夜になっても翌朝になっても起きてこなかった。何度起しても眠りから覚めない息子を見兼ねて、三日目に母親が医者を呼んだ。

ただ眠っているだけの患者を相手に、医者は幾つかの検査をしたが、特に異常は発見できず、当座の栄養補給の為に点滴をした後は、成す術も無く、尿瓶を置いて帰っていった。

その後、食事を口許に運べば咀嚼する事、時々薄目を開けてトイレに通う事がわかり、何とか最低限の生活は続けられたが、やはり心配な両親は、ご近所に相談したり、電話帳を調べたりして、『大原睡眠研究所』の存在を知り、原因の分析と対策を依頼した。

『大原睡眠研究所』は多額な前渡金と引き換えにこの気弱そうな研究員を派遣してきた。研究員は一週間、毎日家に通ってきて、息子の体に色々な器具を取り付けて検査を行ない、先程よりそれらの結果を報告していた。

写真にはピンクの丘に青い池、それに浮かぶ緑色の物体が示されていたが、全体にぼやけていて、いかにも胡散臭かった。息子の身を案じる父親の顔に不安の色が浮かび、それがだんだんと不満の色になり、怒りへと変貌する直前、研究員は説明を再開した。

「こ、この真ん中に浮かんでいるのがグミのペンギンなんですが、息子さんがこのグミのペンギンを見ている事で幸福感を得ているのか、グミのペンギンと遊んだりしているのか、もしくは息子さん自身がグミのペンギンに変身されているのかは現在調査中なんです。でも、グミで出来たペンギンなんて可愛いですよね、へへへ」ここまで話した研究員に父親は短く効果的な罵声を浴びせた。父親はその後しばらく怒鳴り散らして研究員に以下の二点を要求した。

1.現状分析に留まらず、早急に解決策を提示する事

2.解決策は、提示に留まらず、速やかに実行する事

結局、息子を夢から連れ戻すには息子の夢に入って行くしか方法は無い事。同じ夢に入って行くには、血縁が深い事が第一条件となるので、両親のうちどちらかが息子の夢に入って行き、息子を目覚めさせる必要がある事が険悪なやり取りの末に明らかになった。

研究員は気を取り直して、アタッシュケースから小さな瓶を取り出した。

「これが我々スタッフが開発しました同一夢誘発ドリンク『夢中くん』でして、このドリンクを15ccほど飲んで、ベットに入って頂くと、かなりの可能性で……」研究員がそこまで説明した時点で父親はドリンク剤を引ったくり、飲み干していた。

「あああっ、飲んじゃいましたね。まあ何とかなるでしょう。でも、気をつけて下さいよ。ミイラ取りがミイラにならないように」

「俺の息子はミイラじゃない」と言い終わらないうちに父親は鼾をかいていた。

「……ですから、私はですねえ、十分に説明を申し上げたかったのです」三日後、件の研究員は母親と対峙していた。

「説明はいいですから、ドリンク剤を出して下さい」泣きはらした目を三角にして母親が懇願した。

「いいえ、あのう、そういう風にはいかないんです。グミのペンギンは、どうやら息子さんばかりかお父様も虜にしてしまったようですので、ここは今一度、現状の分析作業を行ない、各国の研究、報告事例とつき合わせた検討を行ないませんと、ああっ何をなさいます……」

母親は研究員のアタッシュケースを奪い取ると中から小瓶を取り出して一気に飲み干してしまった。

グルグルと天井のシャンデリアが回る。その度に観衆から拍手とどよめきが沸き上る。舞踏会は今クライマックスを迎えていた。その中心で母親はグミのペンギンと踊り続けていた。母親は自分を苛めた意地悪な姉たちや継母を今度こそ見返してやる事が出来ると満足していた。

ああシンデレラ。これこそ母親の幼い頃からの夢だった。グミのペンギンのツルツルした肌触りがまた、とても心地良かった。

「ちょっと待って、このままじゃ私まで虜になってしまうじゃないの」母親はおとぎの世界に埋没してしまいそうな意識を必死に奮い立たせて考えた。

「このままじゃ負けてしまうわ。私のホームグラウンドに誘導しなくては」母親はぎゅっと目を閉じて、ぱっと開いた。

母親はグミのペンギンと台所に立っていた。鍋にはじゃが芋、玉葱、人参、牛肉が煮立っていた。

「なんでホームグラウンドが台所なのよ」と思った瞬間、舞踏会に戻っていた。グミのペンギンに抱きしめられると、甘い香りに蕩けそうになった。思わずグミを舐めてみた。体中に甘い幸福感が広がった。しかし、母親は最後の力を振り絞って叫んだ「肉じゃが!!」再び台所に戻った。

「いいこと、グミのペンギンさん。あなたが夢を叶えてくれて、幸福の味がする事はよっくわかったわよ」脇から鍋を覗き込んでいたグミのペンギンに向き直った母親が早口に言った。

「でもね、私たちの幸福はそんなもんじゃないの。現実は苦しい事や悲しい事がいっぱいあって、国や会社や家族や親戚が私たちの生活を引っ掻き回して、ちょうどこの鍋の中のようにあっちへ行ったり、こっちへ行ったり、浮いたり沈んだりをいつまでたっても繰り返していなくちゃならないけれど、それをもう嫌って言うほど繰り返しているうちに、気がつくと、ほんのちょっとだけいい香りがするのよ」母親は涙目を三角にして続けた。

「その仄かな香りが幸福で、だから、そりゃあ少しだけだけど、でもそれが本当の幸福だから、それが大切なんだから、だから、お願い、ペンギンさん、お父さんと息子を私に返してちょうだいよ……」グミのペンギンの手が母親の手に触れた。母親はぎゅっと目を閉じた……。

「あのう、お目覚めですか? ははは、よかったですねえ……」気がつくと気弱な研究員がいた。母親は勝ったのだった。

夕食は肉じゃがだった。久しぶりに親子三人の笑顔が並んだ。息子はまだ少しぼうっとしていた。父親はそんな息子を見つめてニコニコしていたが、心の中では寝室に隠した玉手箱を今夜こっそり開けてみようかどうしようかと迷っていた。

母親はそんな父と子を満足げに見つめていた。そして、片方だけ置いてきたガラスの靴を思っていた。